学科・組織

DEPARTMENT / ORGANIZATION

TOP 学科・組織

学科Department

組織Organization

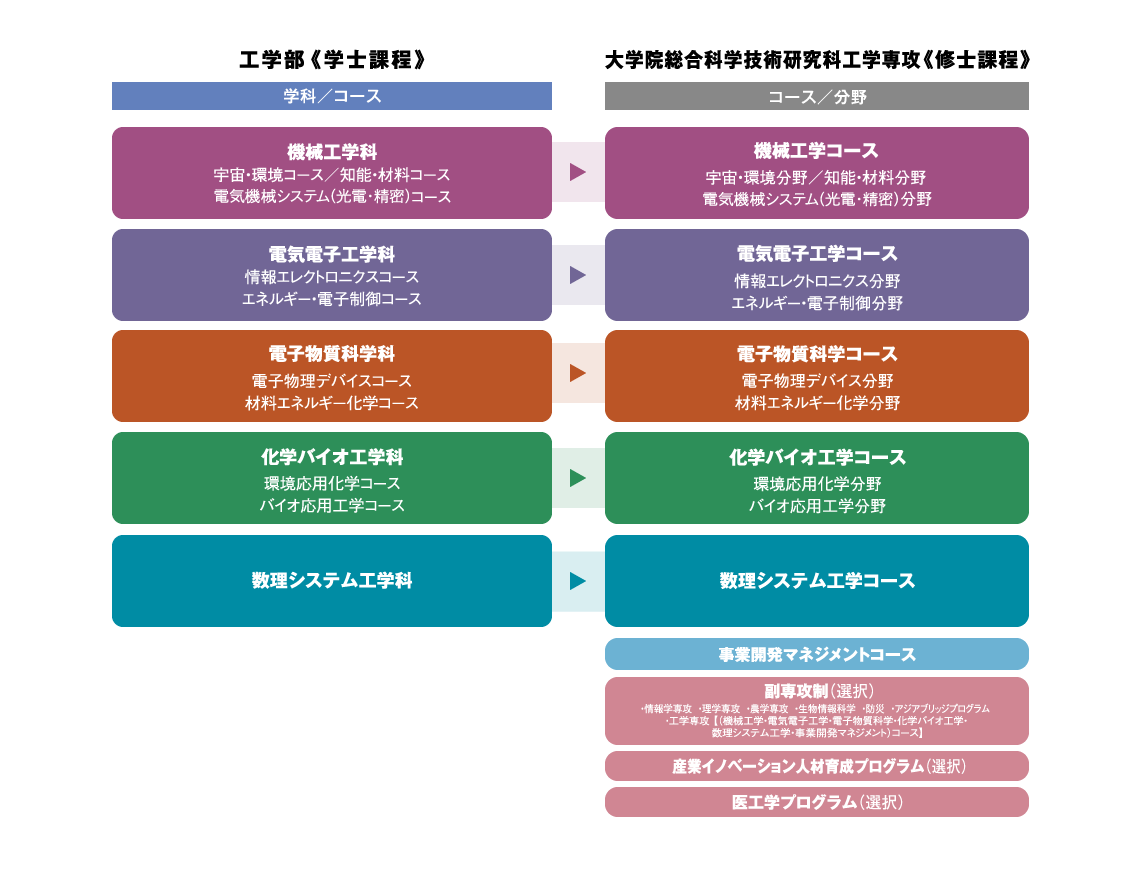

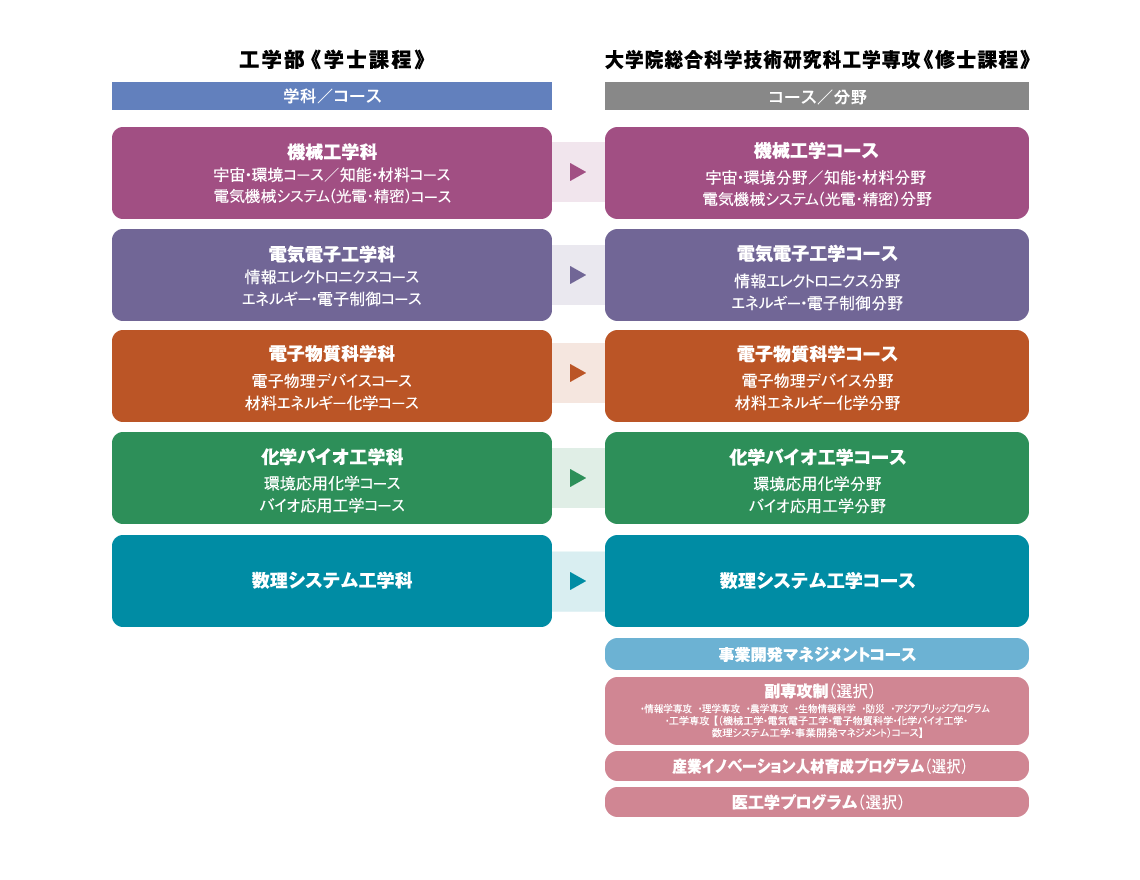

静岡大学工学部には、機械工学科、電気電子工学科、電子物質科学科、化学バイオ工学科、数理システム工学科の5つの学科があります。機械工学科は3コース、電気電子工学科、電子物質科学科、化学バイオ工学科にはそれぞれ2つのコースがあります。各コース、および数理システム工学科はそれぞれ約50〜55名規模であり、きめ細やかな教育が行われています。大学院工学専攻(修士課程)には、学部の各学科、コースに対応したコース、分野があります。また、独立コースとして事業開発マネジメントコースがあります。さらに、さらに、大学院博士課程として創造科学技術大学院と光医工学研究科光医工学共同専攻(静岡大学-浜松医科大学 共同教育課程)があります。この他に、工学部全学科のものづくり実習教育を担う創造教育支援センター、企業等からの寄附講座が工学部・工学専攻の組織を構成しています。

フォトギャラリーPhotogallery

リンク集Link

学科[学部]・コース[大学院(修士課程)]の各オリジナルサイトへのリンクを掲載しています。

工学部

総合科学技術研究科工学専攻(修士課程)

博士課程

よくあるご質問Q&A

Q工学部の所在地はどこですか?

Q学部の特長を教えてください。

A 静岡大学工学部は、教育研究の理念「自由啓発」のもとに、多くの人材を世の中に送り出しています。工学部のある浜松にはベンチャー企業や独自技術・独自製品をもつ企業も多く、学問と実践が密接に関連している工学を学ぶには恵まれた環境です。

Q平成25年度に改組が行われたと聞きました。どのように変わったのですか?

A 平成25年度に、それまでの工学部と電子工学研究所の教育研究分野を10の分野(コース)に整理統合し、5学科を構成しました。これにより、静岡大学工学部の教育研究分野や強みが分かり易くなり、将来に向けて発展できる学科・コース構成となりました。

特に、機械工学と光・電子工学の融合分野(機械工学科の電気機械システム(光電・精密)コース)や電子工学と材料化学の融合学科(電子物質科学科)、新たに導入したバイオ工学分野(化学バイオ工学科のバイオ応用コース)、 高校数学教員も養成できる数理システム工学科はこの改組の大きな特徴です。カリキュラムにおいては、学生は、教養科目、学部共通科目、学科共通科目、他学科概論、そしてコース専門科目を学ぶ構成とし、自分の専門分野(アイデンティティの確立)と工学全般を理解する力(俯瞰力)を養えるように工夫しています。

特に、機械工学と光・電子工学の融合分野(機械工学科の電気機械システム(光電・精密)コース)や電子工学と材料化学の融合学科(電子物質科学科)、新たに導入したバイオ工学分野(化学バイオ工学科のバイオ応用コース)、 高校数学教員も養成できる数理システム工学科はこの改組の大きな特徴です。カリキュラムにおいては、学生は、教養科目、学部共通科目、学科共通科目、他学科概論、そしてコース専門科目を学ぶ構成とし、自分の専門分野(アイデンティティの確立)と工学全般を理解する力(俯瞰力)を養えるように工夫しています。