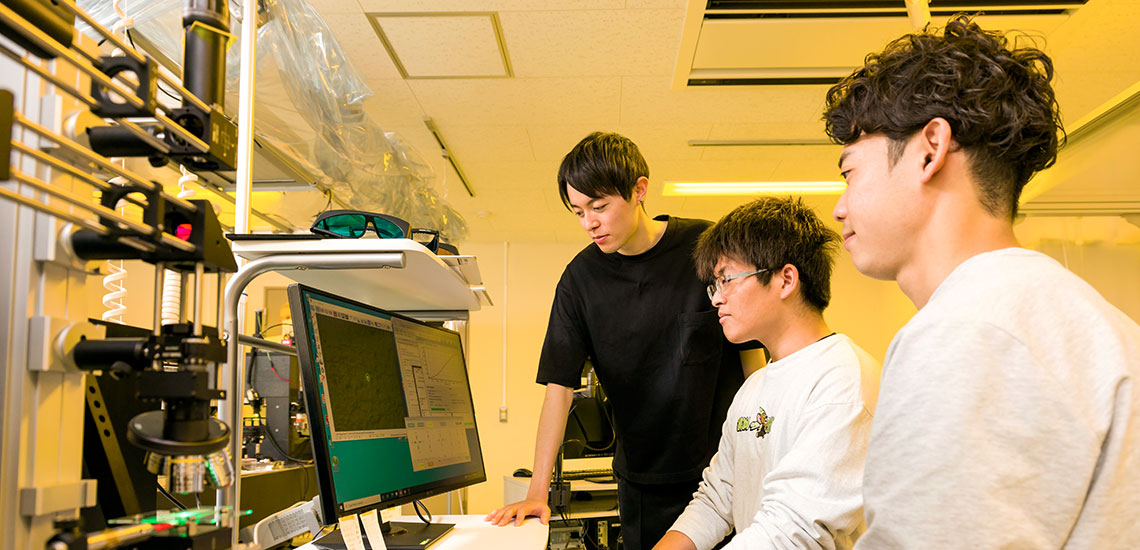

電子物質科学科/電子物質科学コース

ELECTRONICS AND MATERIALS SCIENCE

教育内容Contents of Education

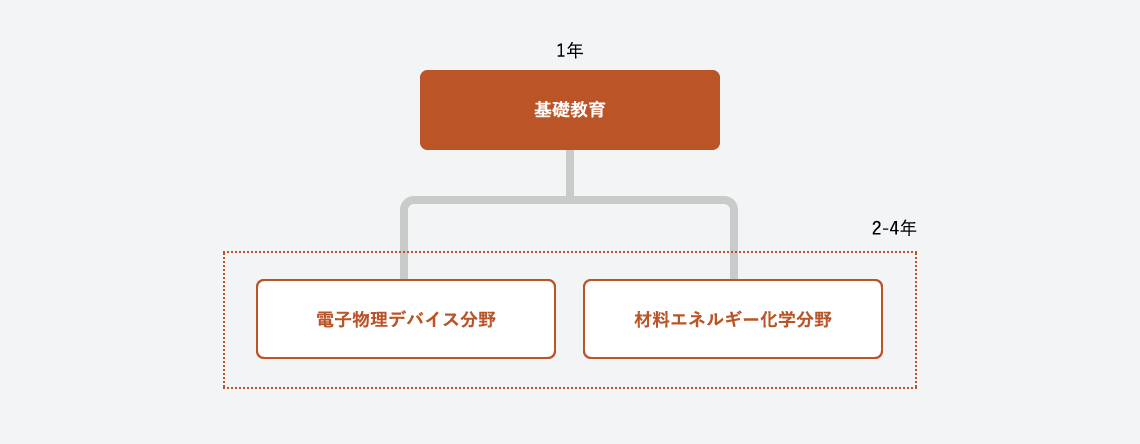

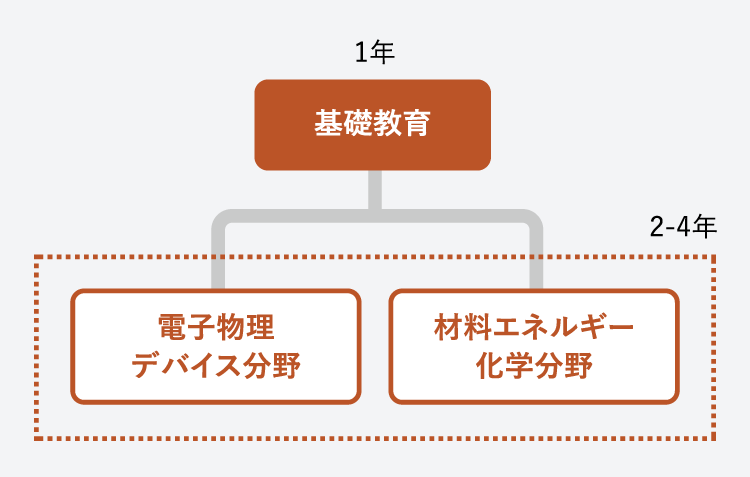

電子物質科学科は、電子物理工学と材料化学を基礎として、エネルギー産業、自動車を代表とする輸送機器産業あるいは電気電子機器産業の発展に不可欠な電子デバイスおよび材料の創製やMEMSのような今後発展が予想されるナノデバイスまで、幅広い電子デバイスや今後ますますの発展が望まれるエネルギー関連材料などに関わる学問分野と科学技術に関する実践的教育・研究を行うとともに、新規な学問領域や科学技術の進歩を牽引できる人材の育成を目標としています。本科は、電子物理デバイス分野と材料エネルギー化学分野の2つの分野を設けています。1年次に共通の専門授業を受けたのち、2年次から分野に分かれ、電子物理工学および材料化学の基礎とそれらの発展による専門分野の科学と工学を学びます。

分野紹介Field

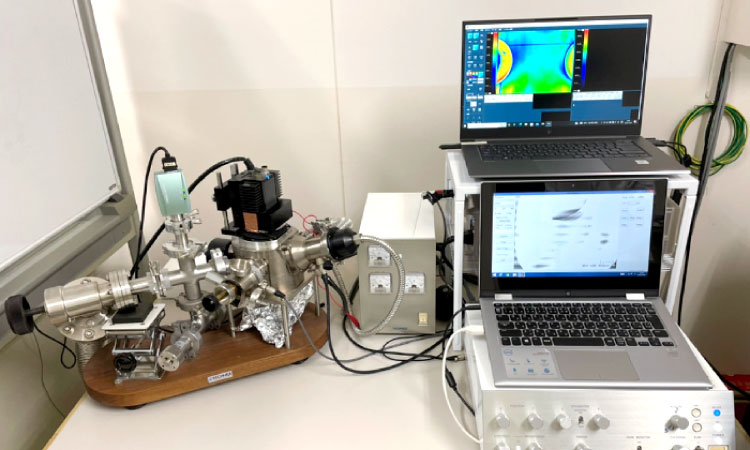

電子物理デバイスコース/分野

世界的な視野から電子デバイス分野の発展に寄与できるエレクトロニクス技術者を育成

電磁気学、電気・電子回路、固体物理学、電子デバイスなどのエレクトロニクスの基礎学問に加え、新規なデバイス創製のために不可欠な物質科学分野の基礎学問を学ぶことにより、電子デバイスや物質科学の基礎を身に付けた、世界的な視点で新しいデバイスを革新できる優れた人材の育成を目指します。

学ぶ学問/分野

- 電子デバイス

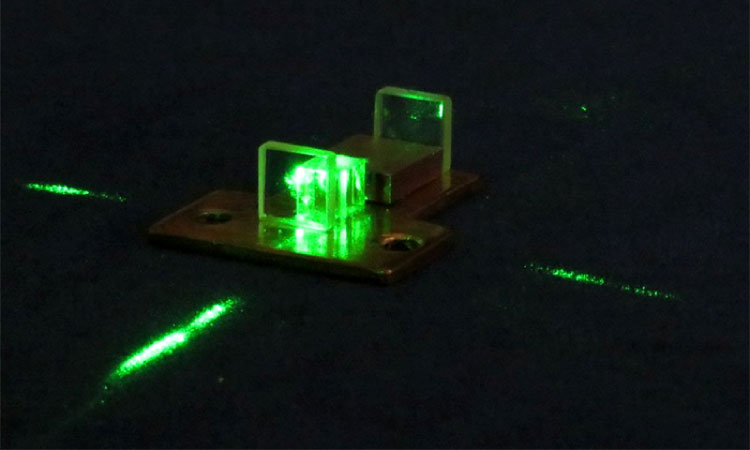

- 光デバイス

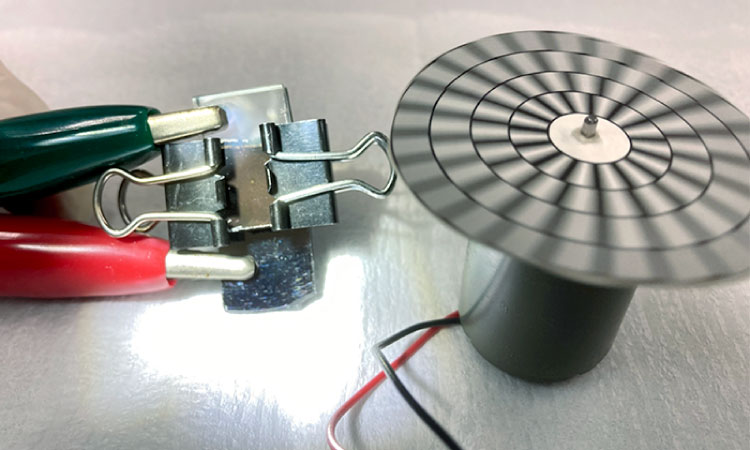

- エネルギー変換デバイス

- ナノデバイス

材料エネルギー化学コース/分野

エネルギー関連材料、環境調和材料、電子光材料の発展に寄与できる優れた人材を育成

化学の基礎に加え、物理化学・材料科学などの基礎学問を確実に修得することにより、再生可能エネルギーを生み出すエネルギー関連材料や環境調和材料あるいは新たなデバイスの創製につながる電子・光材料の開発が可能な優れた人材の育成を目指します。

学ぶ学問/分野

- 有機材料

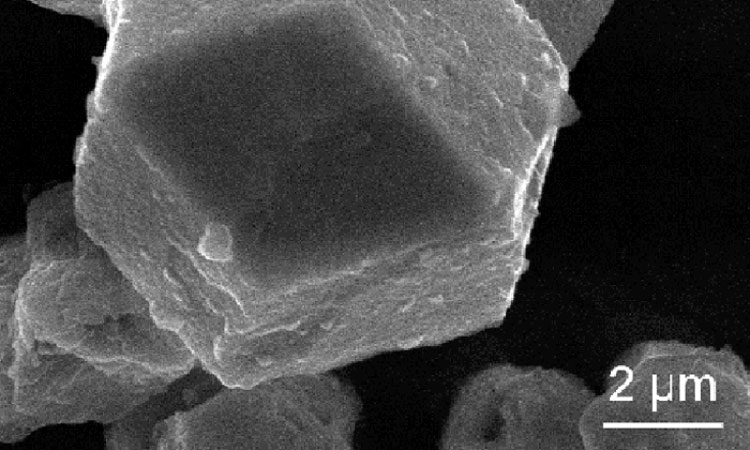

- 無機材料

- 光材料

- エネルギー材料

卒業後の進路Future Path

あらゆる産業分野に就職、就職率はほぼ100%

学部卒業生の約60%が大学院修士課程に進学し、修士課程修了者のうち若干名が博士後期課程に進学します。就職先は主に電子機器産業(東芝、パナソニック、日立、富士通)、光産業(浜松ホトニクス等)、自動車・輸送機器産業(トヨタ、スズキ、ホンダ、ヤマハ発動機、ダンロップ、JR東海、デンソー、アイシン精機等)、エネルギー産業(中部電力、電池関連会社等)、ガラス・セラミックス産業(日本特殊陶業、ノリタケ、LIXIL、TDK、村田製作所、太陽誘電、旭硝子、京セラ、日本ガイシ等)、化学産業(豊田合成、東海ゴム、東亞合成、日東電工)等幅広い産業分野にわたります。就職率はほぼ100%です。

主な就職先(2022~2024年度卒業・修了生)

- アイシン

- AGC

- キオクシア

- 九州電力

- 京セラ

- SCREENホールディングス

- スズキ

- 住友電気工業

- 住友電装

- セイコーウオッチ

- ダイキン工業

- デンソー

- デンソーエレクトロニクス

- 東京エレクトロン

- 豊田合成

- トヨタ自動車

- 豊田自動織機

- トヨタ車体

- 日本ガイシ

- パナソニック

- 浜松ホトニクス

- 富士通

- 古河電気工業

- 本田技研工業

- マイクロンメモリ ジャパン

- 三菱自動車工業

- 村田製作所

- ヤマハ発動機

- ルネサスエレクトロニクス

- ローム

教員紹介Faculty

電子物理デバイス分野教員

- 教授

池田 浩也

半導体ナノデバイス - 教授

井上 翼

半導体工学 - 教授

岡部 拓也

物性理論 - 教授

小野 篤史

プラズモニクス - 教授

小野 行徳

量子ナノデバイス - 教授

古門 聡士

物性理論 - 教授

佐々木 哲朗

光医工学 - 教授

立岡 浩一

半導体工学 - 教授

中野 貴之

結晶工学 - 教授

根尾 陽一郎

真空ナノエレクトロニクス - 教授

藤間 信久

電子物性一般 - 教授

ミゼイキス V.

フォトニクス - 准教授

伊藤 哲

量子エレクトロニクス - 准教授

大森 有希子

物性理論 - 准教授

荻野 明久

プラズマ理工学 - 准教授

佐藤 弘明

光デバイス - 准教授

田村 了

物性理論 - 准教授

中嶋 聖介

磁性体ナノ材料 - 准教授

堀 匡寛

半導体デバイス - 准教授

横田 信英

光エレクトロニクス - 助教

濱﨑 拡

半導体ナノデバイス - 助教

文 宗鉉

真空ナノデバイス

材料エネルギー化学分野教員

- 教授

奥谷 昌之

無機光学材料 - 教授

久保野 敦史

有機材料物性 - 教授

越水 正典

材料科学・光物性・放射線工学 - 教授

昆野 昭則

電気化学 - 教授

須田 聖一

エネルギー材料界面工学 - 教授

原 和彦

電子・光材料 - 教授

符 徳勝

材料物理 - 教授

モラル D.

ナノ電子材料 - 教授

脇谷 尚樹

無機材料科学 - 准教授

川口 昂彦

無機材料科学、薄膜成長 - 准教授

光野 徹也

半導体工学 - 准教授

小南 裕子

光物性工学 - 准教授

嵯峨根 史洋

電気化学 - 准教授

坂元 尚紀

無機光学材料 - 准教授

田中 康隆

リチウムイオン電池 - 助教

下迫 直樹

薄膜・表面科学 - 助教

松原 亮介

有機材料物性