工学部メールマガジン

静岡大学工学部 [第 37 号] 2023年10月配信

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆☆☆ 第37号発行 ☆☆☆

このたび、メールマガジン第37号を発行いたしました。

本メールは、静岡大学工学部の近況についてお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃

┃ 1. 【特別寄稿】

┃

┃ 2. 【工学部の News & Topics】

┃

┃ 3. 【工学部の研究紹介】

┃

┃ 4. 【お知らせ】

┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[1] 【特別寄稿】

─────────────────────────────────────

2023年度夏季高大連携実験実習講座について

高大連携WG長 和田 忠浩

静岡大学工学部では、静岡県・愛知県のいくつかの有力高校との間で、教育や研究に関する包括協定を結んでいます。この協定に基づいて、例年8月に、高校生向けの実験実習講座を開講しています。本年度は、磐田南高校、浜松南高校、豊橋東高校、豊丘高校の4校から合計86名の生徒が、この実験実習講座に参加するために浜松キャンパスに来校しました。

講座の内容として、例えば「金属とセラミックの接合」のテーマでは、七宝焼きを題材として、 異種材料の接合に関する講義を行い、実際に七宝焼きのアクセサリを作成しました。また 「Let's get to know the microorganisms around us」のテーマでは、身近な発酵食品を用いた DNAの抽出に関する実験を英語による講座として実施しました。その他、振動と波、アルゴリズムの高速化、再生可能エネルギーによる発電に関するテーマの講座を開講し、合計で5つの講座を実施しました。

参加した生徒らのアンケートでは、「楽しく工夫して取り組むことができ、楽しくて良い経験になった。」「化学分野の職につきたいと思った」「今回の講座でアルゴリズムについて理解 を深めることが出来た」「共振の凄さ恐ろしさについてよく理解できた」「マイクロピペットや双眼顕微鏡など、普段使うことがない器具を使えたりして面白かった」など、多数の好意的な感想や今後の進路選択の参考になったとの意見があり、本講座の意義が確認できたものと考えています。

最後に本講座の実施に当たり、実験担当の先生方、アレンジいただいた先生方、当日にお手伝いいただいた学生の皆さんに感謝いたします。

マイクロピペットの操作

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[2] 【工学部の News & Topics】

─────────────────────────────────────

■ 新任教員の紹介

学術院工学領域

電気電子工学系列

准教授 松浦 進

2023年4月に工学部電気電子工学科に着任しました松浦 進(まつうら すすむ)と申します。2023年3月まで北陸電力株式会社に勤務し、配電部門の技術、研究の分野の仕事をしてきました。その間、2005年4月に電力中央研究所に出向したことがきっかけで、電気設備の雷害対策に関する研究に携わることになり、2010年3月に慶應義塾大学にて博士 (工学)の学位を取得しました。静岡大学では、これまでの電力会社での経験を活かしつつ、 新しいことに対して、私自身が学び・挑戦することを心掛け、教育および研究に取り組みたいと思っています。

私の専門は主として高電圧工学・系統絶縁で、雷による被害から電気設備を守る対策の構築を研究テーマとしています。新型コロナウイルスの影響により、テレワークとDXが急速に進展し、デジタル化とネットワーク化が加速する中、雷害対策の重要性が益々高まっています。私の研究室では、送電線や配電線などの電力システムからビルや工場などの需要家システムまでの電気設備全体の雷害対策を研究対象としています。

広範囲に亘る電力システムでは、雷の地域特性や季節特性を考慮した費用対効果の高い対策を検討する必要があります。対策の効果を定量的に評価するための解析モデルの高精度化、雷の地域特性や季節特性を把握するための落雷データの収集・分析などを行う予定です。下の写真は、今年度に実施した高圧電線の断線対策に関する雷サージ実験の様子です。インパルス電圧発生装置を用いて、対策前後の電気的特性を取得しました。

(a)対策前 (b)対策後

写真 高圧電線の断線対策に関する雷サージ実験の様子

また、需要家システムでは、大型工場などでの各種ネットワーク設備の雷害対策が十分に検討されていません。効果的な対策の構築を目指して、雷サージ実験の実施や解析モデルの検討などを行う予定です。

以上の研究テーマについて、学生達と一緒に考え、協力して取り組み、社会や産業の発展に貢献する成果を創出していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 在外研究だより

村川基金研修を終えて

学術院工学領域

電子物質科学系列

准教授 モラル ダニエル

数年前、1年間海外で研究をするつもりで、本学の村川基金に応募いたしました。 村川基金とは、静岡大学の研究者が国際共同研究を通じて海外で研究を行う機会を提 供する特別な制度です。私はオーストラリアのメルボルンにあるスウィンバーン工科大学、Swinburne University of Technology(SUT)の Saulius Juodkazis 教授の研究室 へ応募いたしました。当初は2020年10 月に出発する予定でしたが、渡航制限のため、結局 2022年末まで延期され続けました。研修期間は1年から4ヵ月(2022年12 月~ 2023年3月)に短縮されましたが、私の研究キャリアの中で最も貴重な経験のひとつとなりました。

スウィンバーン工科大学はオーストラリアの主要な工学系大学で、メルボルン大学やRMITなど他の大学に比べると規模は小さいものの、ダイナミックで学際的な研究インフラを持ち、国内外の多くの研究機関と共同研究を行っています。私はAdvanced Manufacturing and Design Center (AMDC)に勤務し、Saulius Juodkazis教授が率いるナノファブリケーション研究所で研究を行いました。

With Prof. Saulius Juodkazis and collaborators, in front of the office at AMDC, SUT.

学生やポスドクに温かく迎えられ、その後、綿密なディスカッションや日常的な実験を行いました。ここで、レーザーナノアブレーション、高度な顕微鏡技術、様々な材料の高温アニール、ドープされたシリコン薄膜のフェムト秒レーザー改質などに取り組む機会を得ました。これは、ドーピング、酸化、薄膜シリコンデバイスに関する私の専門知識と相まって、4ヵ月の滞在中に得た経験の幅が大きく広がりました。この研究によるいくつかの共同論文はすでに出版されており、さらにいくつかの論文も進行中です。

もうひとつの貴重な体験は、オーストラリア・シンクロトロンの研究インフラに 携わる共同研究者との交流でした。シンクロトロンインナーリングを見学し、近くに あるMelbourne Centre of Nanofabrication(MCN)の特別セミナー「NanoFabulous」 で招待講演を行いました。これにより、今後の共同研究プロジェクトに新たな可能性も開かれました。

(Left) Visiting Melbourne Centre for Nanofabrication (MCN) for giving an invited talk.

(Right) Group photo with SUT professors and researchers together with the staff of the Australian Synchrotron, during the visit of the inner ring.

(Right) Group photo with SUT professors and researchers together with the staff of the Australian Synchrotron, during the visit of the inner ring.

Saulius Juodkazis 教授のグループの強力なサポートにより、私はオーストラリアン・シンクロトロンのTHz ビームラインのビームタイムに応募する機会にも恵まれました。プロジェクトのテーマは、極低温におけるシリコン薄膜中のドーパントmeVレベルのエネルギースペクトルの研究です。競争率の高い応募でしたが、プロジェクトは採択され、その結果、私と2人の修士課程の学生は今年7月にオーストラリア・ シンクロトロンに戻り、THzビームラインで実験を行うことができました。

スウィンバーン工科大学での滞在中、私は主にいくつかの共同研究テーマの確立に力を注ぎました。しかし同時に、事務職員との面談や静岡大学電子工学研究所からの訪問団の受け入れなど、両大学のより広範囲な協力のための活動も数多く行いました。これらの活動は、パートナーシップを強化し、学生や教員の交流を可能にする将来的な協定の可能性を発展させることを目的としています。道のりはまだ長いのですが、正しい道を歩んでいると確信しています。

スウィンバーン工科大学での時間、そしてメルボルンでの時間全般は、多くの有意義な経験に満ちていました。これらの経験のどれも、家族が私を支え、この旅に同行してくれなければ実現出来なかったことです。また、メルボルン滞在中、遠隔で交流した静岡大学の共同研究者、スタッフ、学生のサポートなしには実現しなかったでしょう。卒業に向けて頑張ってくれた研究室の学生たち、事務的な仕事をすべて引き受けてくれた増田さん、私の研究活動を支えてくれた小野行徳先生と堀匡寛先生に感謝いたします。また、電子物質科学コースおよび電子工学研究所の他のメンバーにも深く感謝いたします。最後に、工学部長である川田先生と喜多先生には、事務面で多大なご支援をいただきました。最も重要なことは、村川基金の資金援助なしでは不可能であった事です。ここに改めて感謝申し上げます。上記のどれが欠けても、スウィンバーン工科大学での研究滞在はこのような忘れられない経験にはならなかったでしょう。

At the entrance to Swinburne University of Technology, with a nice campus not far from downtown Melbourne.

スウィンバーン工科大学、静岡大学間への多くの教授と学生の訪問、そしてこのメルボルン滞在からの多くのポジティブな研究成果を楽しみにしています。

Study Abroad Update Completion of Training Supported by Murakawa Fun

Faculty of Engineering, Department of Electronics and Materials Science

Associate Professor Daniel Moraru

Associate Professor Daniel Moraru

Several years ago, I applied for the University's Murakawa Fund with the intention of conducting research abroad for a year. The Murakawa Fund is a special program that provides an opportunity for Shizuoka University researchers to conduct research abroad through international collaboration. I applied to Professor Saulius Juodkazis' lab at Swinburne University of Technology (SUT) in Melbourne, Australia. I was originally scheduled to leave in October 2020, but due to travel restrictions, my training continued to be delayed until the end of 2022. Although the training period was reduced from one year to four months (December 2022 to March 2023), it was one of the most valuable experiences of my research career.

SUT is a major engineering university in Australia, and although smaller than other universities such as the University of Melbourne and RMIT, it has a dynamic and interdisciplinary research infrastructure and collaborates with many national and international research institutions. I worked at the Advanced Manufacturing and Design Center (AMDC) and conducted research in the Nanofabrication Laboratory led by Professor Saulius Juodkazis. I was warmly welcomed by students and postdocs, followed by in-depth discussions and daily experiments. I had the opportunity to work on laser nanoablation, advanced microscopy techniques, high temperature annealing of various materials, and femtosecond laser modification of doped silicon thin films. This, coupled with my expertise in doping, oxidation, and thin-film silicon devices, broadened the experience gained during my four-month stay. Several joint papers from this work have already been published and several more are in progress.

Another valuable experience was interacting with collaborators involved in the research infrastructure of the Australian Synchrotron. We actually toured the inner ring of the synchrotron. I also gave an invited talk at a special "NanoFabulous" seminar at the nearby Melbourne Centre for Nanofabrication (MCN). This opened up new possibilities for future projects.

With the strong support of Prof. Saulius Juodkazis' group, I also had the opportunity to apply for beamtime at the Australian Synchrotron's THz beamline. The project topic was the study of the energy spectrum of dopant meV levels in thin silicon films at cryogenic temperatures. It was a highly competitive application, but the project was accepted. As a result, two master students and I were able to return to the Australian Synchrotron in July to conduct experiments at the THz beamline.

During my stay at SUT, I mainly focused on establishing several collaborative research lines. At the same time, I also took a number of actions to promote broader cooperation between the two Universities, such as meetings with administrative staff and hosting a delegation of the Research Institute of Electronics visiting us from Shizuoka University. These actions were intended to strengthen the partnership and develop the possibility of future agreements that would allow for student and faculty exchanges. There is still a long way to go, but we are confident that we are on the right track.

My time at Swinburne University of Technology, and my time in Melbourne in general, was filled with many meaningful experiences. However, none of these experiences would have been possible without my family supporting me and accompanying me on this journey. Nor would they have been possible without the support of my collaborators, staff, and students at Shizuoka University, with whom I interacted remotely during my stay in Melbourne. I would like to thank the students in my laboratory who worked hard for their graduation, Ms. Masuda for taking care of all the administrative work, as well as to Professors Y. Ono and M. Hori for their support of my research activities. I am also deeply grateful to the other members of the Department of Electronics and Materials Science and of the Research Institute of Electronics for their understanding. Finally, I would like to thank Prof. Y. Kawata and Prof. R. Kita, the Deans of the Faculty of Engineering, for their great administrative support. Most importantly, we are grateful to the Murakawa Foundation for its financial support. Without any of the above, my research stay at Swinburne University of Technology would not have been such an unforgettable experience.

We look forward to many faculty staff and students visiting Swinburne University of Technology, and vice versa, and to many positive research outcomes from this stay in Melbourne.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■漕艇部(そうていぶ) ~全日本大学ローイング選手権大会2年連続出場~

機械工学科3年

漕艇部副部長 桒田 光花理

みなさん、こんにちは!漕艇部副部長の桒田 光花理と申します。私たち漕艇部は、浜松市佐鳴湖漕艇場で活動しております。漕艇部はローイング(ボート競技)を行っており、ロー イングというのは、水上の一定の距離をボートに乗ってオールで漕ぎ進め、その速さを競い合うスポーツになります。このローイングの一番の魅力は何と言っても美しさだと私は思っております!それは私が一目ぼれして、ローイングにはまるきっかけになったぐらいです。最初私は水上でボートを漕ぐというと、とっても激しく荒々しいイメージを持っておりました。ですが、 実際に選手が漕いでいる様子を見ると、颯爽と水面を滑るかの如くボートを進ませている様 子を見て、あまりにも自分が想像していたものとは違いとても衝撃を受けました。是非一度で もいいので実際に生で見ていただきたいです。そしてその美しさに魅了されボート競技を始め、今に至っております。 弊部は,1942 年に創部し80年以上の歳月が経つ歴史ある部活です。現在活動場所の影響で全部員が浜松キャンパスの学生のみとなってしまい、部員数は決して多いわけではありません。ですが部員一人一人探求心と向上心があり一生懸命練習に勤しみ、大会で活躍し結果を残しております。以下、今年度の活動実績を記します。

➢ 第55回中部学生選手権大会

女子ダブルスカル 第2位

➢ 2023年度鹿児島国体静岡県選抜成年代表選考会

男子シングルスカル 第4位・第5位

➢ 第94回静岡大学新入生歓迎駅伝大会 優勝

➢ 第55回静岡県選手権競漕大会

男子シングルスカルA 優勝

男子シングルスカルB 第2位

女子ダブルスカル 優勝

男子ダブルスカル 優勝

➢ メンテック杯第4回蒲郡ビーチスプリント大会

一般男女混成ダブル 第2位

一般男子ダブル 第5位

➢ 第51回中部選手権競漕大会

チャレンジアスリートの部 男子ダブルスカル 第9位

➢ 第77回浜松市スポーツ祭ボート競技

一般女子シングルスカル 第2位

一般女子シングルスカル 第3位

一般男子ダブルスカル 第2位

➢ 第50回全日本大学ローイング選手権大会

男子ダブルスカル 第14位

今年度は全日本大学ローイング選手権大会に2年連続出場することができ、男子ダブルスカルでは総合14位という結果を残すことができました。来年度は今年度よりも良い結果を出せれるよう精進していきます。最後にこれを機に、是非ローイングを始め弊部について知っていただけたら幸いです。下記SNSも随時更新しております。そして、これからも弊部をどうぞよろしくお願いいたします。最後まで読んでいただき誠にありがとうございました。

写真1 第55回静岡県選手権競漕大会

写真2 第94回静岡大学新入生歓迎駅伝大会

写真3 第55回中部学生選手権大会の表彰式にて

写真4 第50回全日本大学ローイング選手権大会でのレースの様子

――――――――――――――――――――――――――――

◼ 静岡大学漕艇部公式Twitterアカウント

https://twitter.com/shizuokaSoutei?t=Xpit7C0qfhbKn1DtMeEHow&s=09

◼ 静岡大学漕艇部令和5年度新入生歓迎用プロモーションビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=QKLsguhebh4&t=7s&pp=ygUYcHYg6Z2Z5bKh5aSn5a 2m5ryV6ImH6YOo

――――――――――――――――――――――――――――

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[3] 【工学部の研究紹介】

─────────────────────────────────────

「可視光通信における物理層セキュリティ」

学術院工学領域

数理システム工学系列

助教 Thanh Van Pham

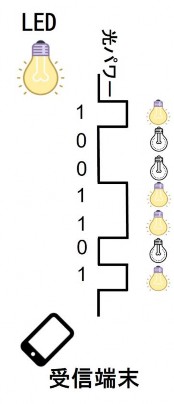

過去十年間で、モバイル端末とデータ集約型アプリケーションの数が爆発的に増加してきたとともに、高いデータレートの無線通信に対する大きな需要が高まっている。また、無線周波数(Radio Frequency - RF)スペクトル不足という問題を考えると、 新しい無線技術が緊急に必要とされている。短距離無線通信システムの場合、可視光通信(Visible Light Communication - VLC)は Wi-Fi などの既存の無線通信システムを補完する有望なテクノロジーとして注目されている。VLCは目に見える可視光を用いたデータを送信する無線通信技術の一種である。LEDを送信機とするVLCの研究は2003年に慶應義塾大学中川研究室で始まった。その後20年間、VLC を様々な用途に使用する研究が数多く行われてきた。例えば、屋内通信・測位システム、車両通信、水中通信などである。VLCにおけるデータ転送方式はいくつかあるが、最も単純なものは LED の点灯状態によって2値データ(すなわち、‘1’と‘0’)を表現する方式である。例えば、図1に示すように、‘1’を送信すると LED を点灯し、‘0’を 送信すると LED を消灯する。LED は人間の目には認識できないほどの高速で点灯・消灯できるので、この伝送方式は日常活動に必要な照度に影響を与えないと考えられる。

図1. 可視光を用いたデータ転送VLCシステム

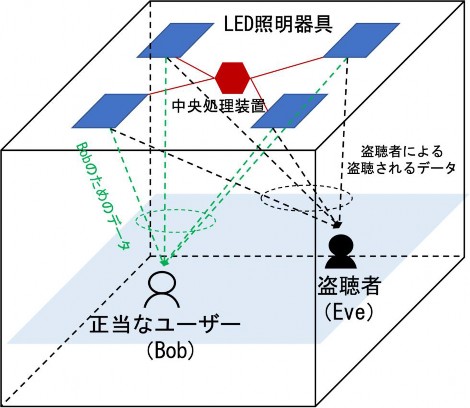

電波での通信と同様に、VLCでも盗聴対策が重要である。照明光が届けば VLCの信号は受信できるので、VLC信号は許可されていないユーザーに傍受されてしまう可能性がある。図2に示すように、正当なユーザー(Bob)のほかに、送信データを盗聴しようとする盗聴者(Eve)がいる場合、Bob向けのデータの機密性を確保することは重要な課題である。 既存のセキュリティ対策は OSI参照モデルの上位層(トランポート層やアプルケーション層など)で実装される従来の鍵ベースの暗号技術を利用している。それらは現在のコンピュータ計算能力では安全であると考えられる(計算量的安全性と呼ばれる)。しかし、ハードウェアやアルゴリズムなどの急速な進歩(例えば、量子コンピューティングの開発)により、既存の暗号の安全性が脅かされると予想されている。そのため、近年、VLCにおけるデータの機密性を強化するために物理層セキュリティを適用することに関心が高まっている。物理層のセキュリティは伝送メディアに内在する不確実性(干渉やノイズなど)を利用して、盗聴に対抗する。鍵ベースの暗号技術と比べ、計算量的安全性よりも強い情報理論的安全性を達成することが証明された。また、性能評価として、送信機-Bobの通信路の秘密容量によって測定される。これはEveが受信信号から情報を解読できないように送信機がBobに情報を送信できる最大レートを意味する。我々の研究は照度制約を考慮した VLC システムにおける物理層セキュリティの性能を向上させるための新しい伝送方式を目的とする。

図2. VLC システムにおけるセキュリティリスク

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[4] 【お知らせ】

─────────────────────────────────────

■秋季学位記授与式

令和5年度静岡大学学位記授与式が9月12日(火)に浜松キャンパスにて挙行されました。日詰学長から情報学部代表および工学部代表の学生に学士の学位記が授与され、その後大学院修了生代表者に修士および博士の学位記が授与されました。

■静大祭&テクノフェスタ

11月11日(土)~12日(日)に開催予定です。今年はコロナウイルスによる制限もなく、一般公開の予定です。どうぞ、お越しくださいませ。

https://www.eng.shizuoka.ac.jp/other/

https://www.hama-shizudaisai.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

~最後までお読みいただきありがとうございました~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【静大工学部メールマガジン】

配信停止・配信追加・アドレス変更は、下記ホームページよりお手続きください。

http://dd.ipc.shizuoka.ac.jp/eng/index.html

ご意見、ご感想はこちらまでメールにてご連絡下さい。

engkoho@adb.shizuoka.ac.jp